(中国新貌)75年再出发,中国发展有速度更有温度

|

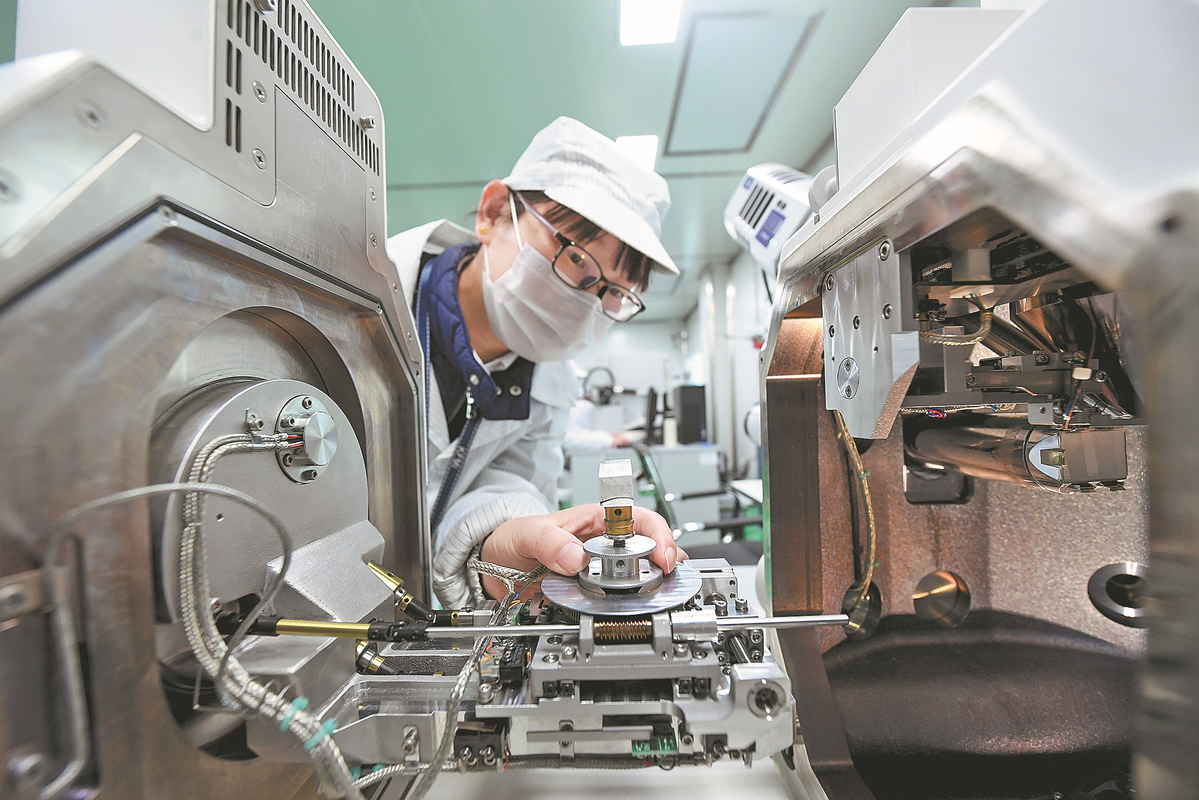

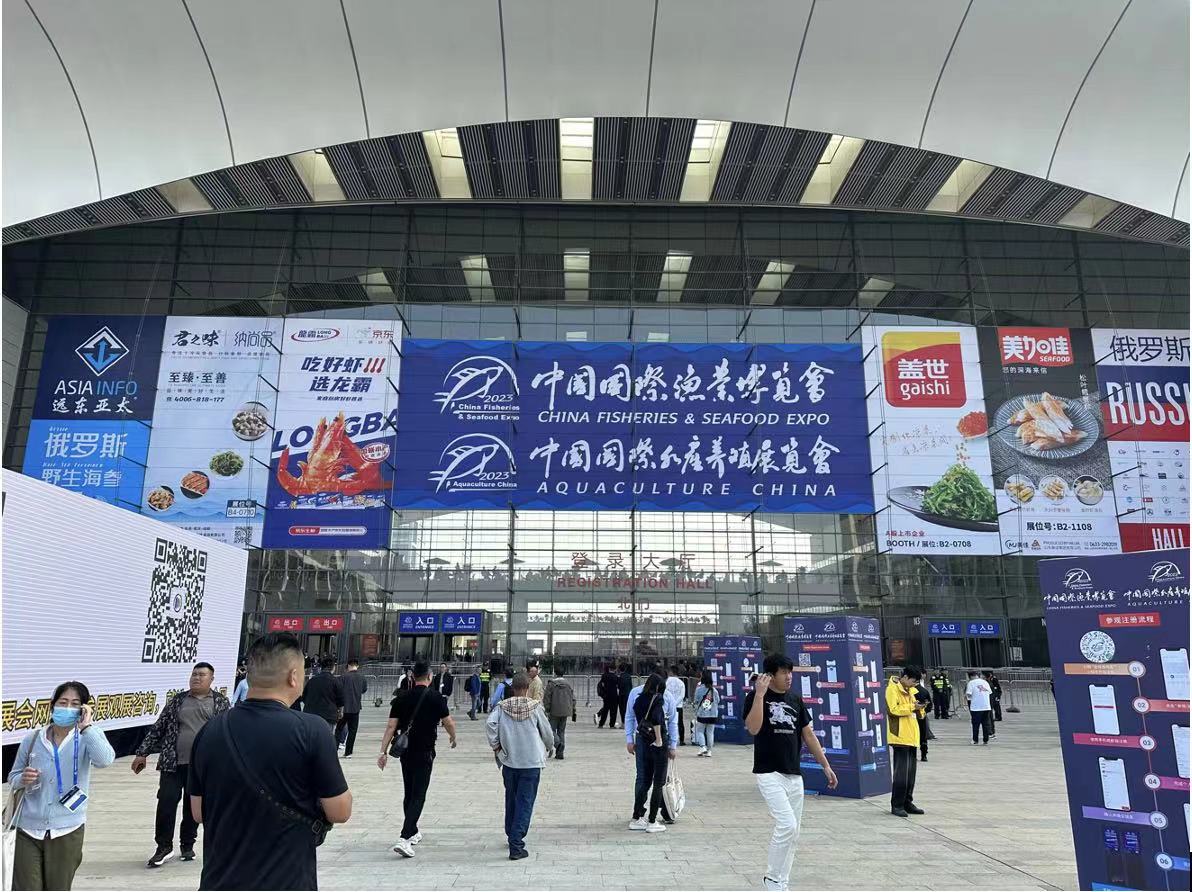

中新社北京10月1日电 (记者 刘亮)新中国成立75年来,中国经济社会发生了翻天覆地的巨大变化。变化间,彰显速度,更显温度。 从吃不饱、穿不暖到不愁吃、不愁穿,中国民众告别短缺,过上丰衣足食的日子。 新中国成立初期,中国粮食产量仅2000多亿斤,人均粮食产量仅200多公斤。如今,中国人的饭碗牢牢端在自己手中。2023年,中国粮食总产量13908.2亿斤,再创历史新高,连续9年稳定在1.3万亿斤以上。2024年,夏粮再获丰收,秋粮面积稳中有增,丰收在望。 在解决温饱问题的同时,中国致力于攻克贫困问题。按照2010年农村贫困标准,1978年末,中国农村贫困人口7.7亿人,农村贫困发生率高达97.5%。 为啃下这块“硬骨头”,中国开展脱贫攻坚战,将水泥道路铺到偏僻的乡村,帮助山民走出深山、搬进新居,因地制宜发展特色产业,为民众创造更多就业岗位,稳定收入……2021年,中国迎来了历史性时刻,宣告全面打赢脱贫攻坚战,历史性地解决了绝对贫困问题。 日子过得好不好,“钱袋子”有说服力。在各行业日新月异发展下,中国经济驶入“快车道”,民众“钱袋子”日益鼓起来。数据显示,1949年中国居民人均可支配收入仅为49.7元(人民币,下同),2023年达到39218元,扣除物价因素实际增长75.8倍,年均实际增长6.0%。 收入提升了,消费品质也发生变化。居民衣着从不够穿到穿暖穿美,告别了新中国成立初期的“一衣多季”“自制或裁缝做衣”,衣着需求越来越多元化,品牌化、时装化和个性化成为人们的共同追求。 如今,居民衣着消费支出大幅增长。2023年,城镇居民人均衣着支出1880元,比1978年增长43.5倍;农村居民人均衣着支出921元,比1978年增长61.5倍。 不仅是衣着,如今摆在民众面前的各种消费选择都更加丰富。 新中国成立初期,城乡居民家庭拥有耐用消费品的品类有限,数量也很少。1956年城镇居民平均每百户拥有自行车6.7辆,机械手表10.0只,电子管收音机2.7部。改革开放后,城乡居民收入水平不断提高,彩电、洗衣机、电冰箱等成为居民家庭普遍拥有的耐用消费品。 随着收入的持续增长和消费品工业的发展,城乡居民家庭耐用消费品快速普及,并不断更新换代,空调、家用电脑、家用汽车、移动电话等电气化、现代化的消费品走进了千家万户。以曾经稀缺的彩电为例,到2023年,每百户城镇居民彩电拥有量达到107.2台,每百户农村居民彩电拥有量达到108.8台。 变化还显著发生在生活环境的全面改善。新中国成立初期,城乡居民住房条件普遍较差,制约民众生活质量提升。为改善人居环境,近年来,中国大力推进城镇老旧小区改造,农村“厕所革命”、危房改造等各项民生工程,改善居住环境,推动居住条件从“忧居”到“宜居”。 打造宜居环境,未来可期。中国住建部部长倪虹近期透露,未来将推动建筑业转型升级,开展好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设,打造宜居、韧性、智慧城市,促进城乡共同繁荣发展。 健康和教育是民众幸福和社会发展之基,如今中国农村地区卫生站变多了,2023年农村地区有96.1%的户所在自然村有卫生站,比2013年提高14.5个百分点。上学变得更方便,超九成农村地区的户所在自然村就能上幼儿园、学前班以及小学。 就业关系百姓冷暖、民生底线。中国经济社会的快速发展,见证中国就业规模不断扩大。2023年全国就业人员74041万人,比1978年增长0.8倍;其中城镇就业人员达47032万人,比1978年增长3.9倍,年均增长3.6%。 面对近年来国内外复杂严峻形势,中国政府及时出台系列稳就业政策,失业率得以快速回落。2023年末,全国城镇调查失业率降至5.1%,低于2019年同期水平。就业形势的稳定成为民生改善的坚实基础、经济社会发展稳定的“压舱石”。(完) 责任编辑:董勇_GD002 |

头条阅读

最热资讯

精彩推荐

海报分享

海报分享