(乡村行

|

中新网贵州遵义1月12日电(罗继秀 瞿宏伦)隆冬时节,走进贵州省遵义市红花岗区海龙镇贡米村,站在村委会俯瞰,坝区里错落有致地排列着数百个羊肚菌大棚。 贡米村党总支部书记、村主任徐浩告诉记者:“为了不让冬季土地闲置,我们在收割完水稻后,在大棚里种植羊肚菌,采取‘稻+菌’的轮作模式,实现一地多用,一地多收,让村民增收致富。”

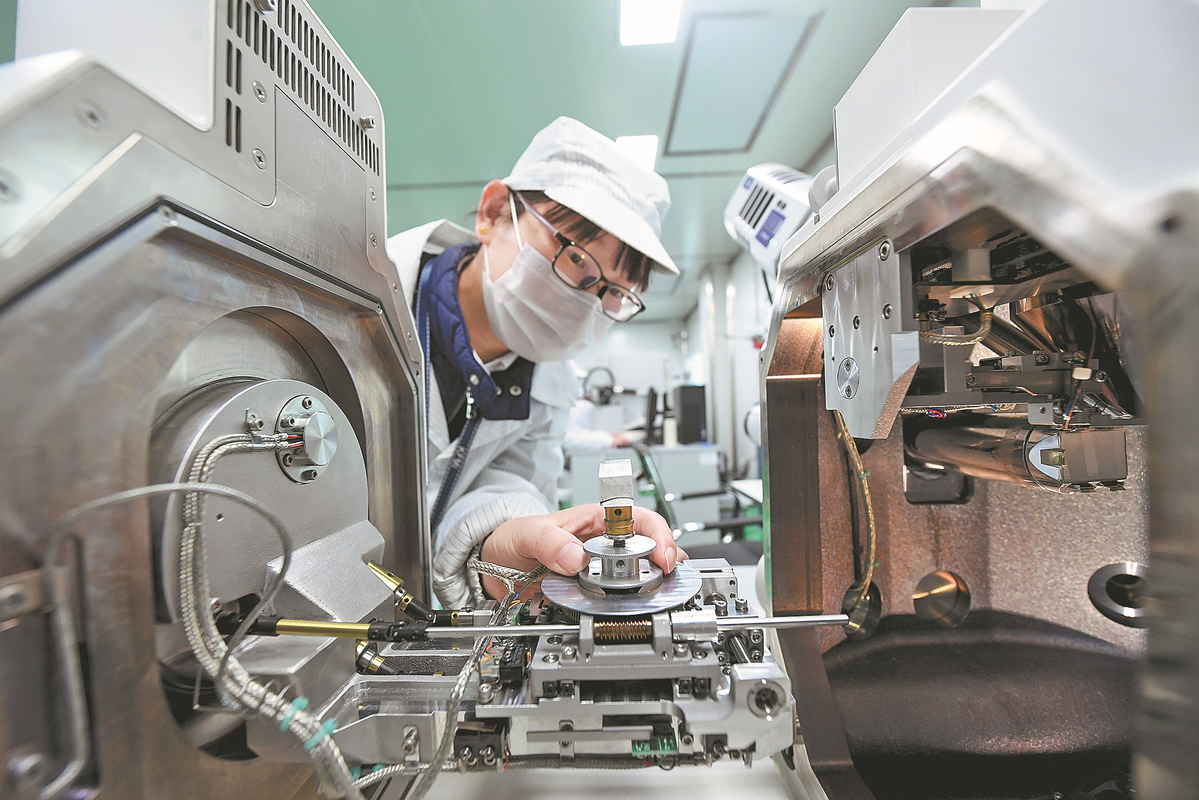

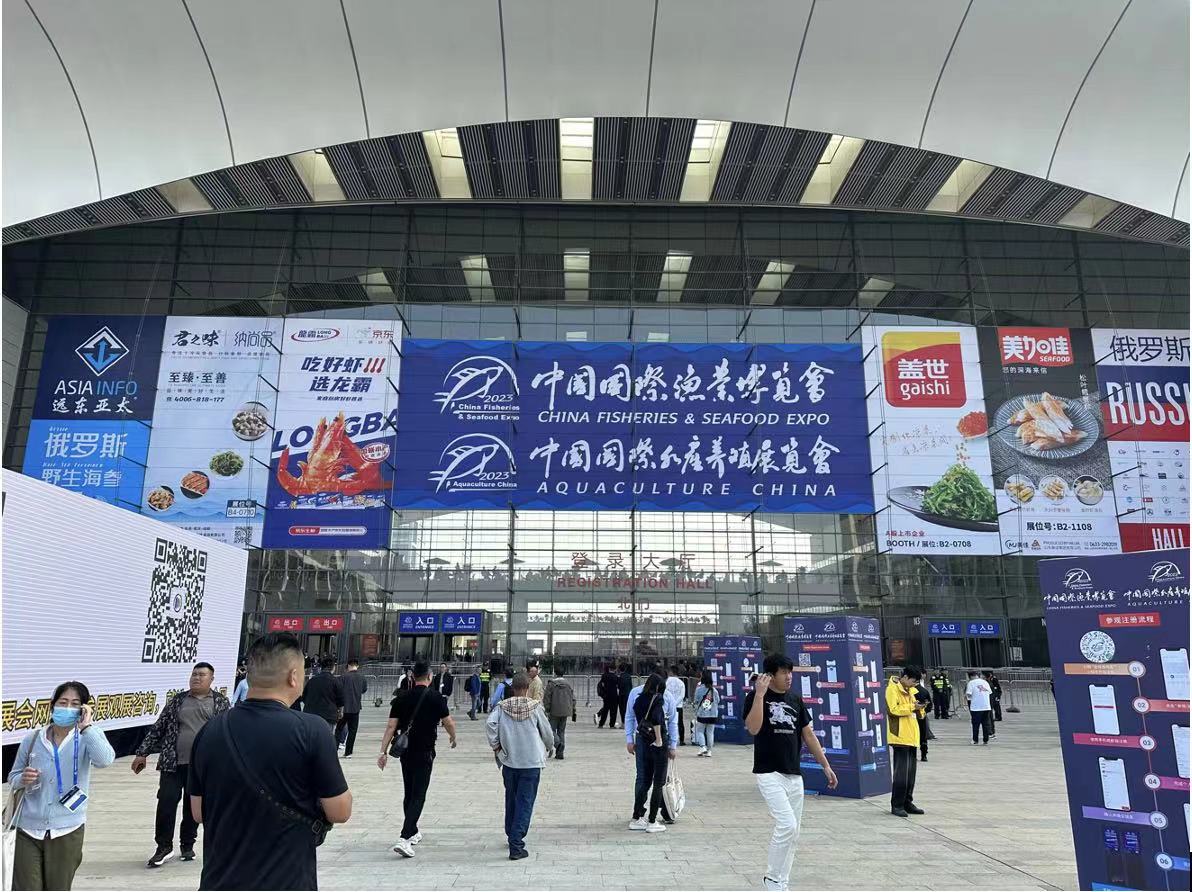

航拍贡米村羊肚菌大棚。 中新网记者 瞿宏伦 摄 村民张正付正在坝区对大棚进行管护。看到记者他侃侃而谈:“我从2019年开始种植羊肚菌,冬季种20多亩,年收入20多万元(人民币,下同),开春后种植水稻58亩,年收入也有近30万元。” 张正付笑着说:“稻+菌的轮作种植方法,既有利于土壤营养保持,又有利于防止土壤病菌富集。通过这几年的努力,我家也把旧房翻修改造成了现在的‘小洋房’,过上了幸福美满的生活。” 贡米村位于红花岗区海龙镇西部,全村有26个村民组1231户5267人。这里有良田美景,过去由于交通不便,种出的大米等农产品无法外销,于是村里强劳动力纷纷外出务工,多时一年有1300多人外出务工,导致良田肥土一度陷入荒废,地里的杂草比人都高。

航拍贡米村。 中新网记者 瞿宏伦 摄 为改变现状,贡米村村支两委想办法解决困难,加大基础设施建设,路修好了,路灯亮了,广场休闲地也建好了。2018年,村支两委按照分“三步走”的方案,重新唤起了村民种粮的积极性。 第一步,解决提升水稻种植的一些基础性问题,统一选择玉针香和野香优莉丝两个优质高产品种,并由政府免费提供。在栽培技术上,改人工插秧为统一的钵盘育秧、机械插秧,合理密植后让每亩水稻提升到1.3万株左右。 第二步,让观望的村民看到实效。将闲置耕地资源统一整合,以反租倒包模式流转给有意愿种植水稻的农户,有30多个种植大户流转土地种植水稻,并实现增收。 第三步,构建多元化的产业发展格局。在政府规划和鼓励下,2019年村里引进了羊肚菌的栽培,同时大力发展大头菜、西瓜、草莓等一系列产业的种植。张正付就是首批带头种植水稻+羊肚菌轮作的获利者。 看到了效益后的村民,纷纷选择返乡发展。2017年村人均收入8000多元,到2022年增长至23000多元。“2023年统计数据还没有出来,保守估计村人均年收入不低于24000元。”徐浩如是说道。

贡米村生产的大米。 中新网记者 瞿宏伦 摄 贡米村立足坝区得天独厚的自然资源优势,打好产业“组合拳”,采用统一选种、统一栽培、统一管理、统一销售为一体的生产加工经营模式,大力发展海龙贡米种植。 村民罗庭秀说:“现在种植水稻变得比过去轻松不少,而且产量高,村里还把大米包装后统一对接市场销售,2022年我流转耕地种植了70多亩水稻。” 经过几年示范,愿意种水稻的村民越来越多。2023年春种时节,10多户农户要求收回流转出去的耕地,自己种植水稻。水稻+羊肚菌、水稻+油菜的轮作模式,让村民尝到了甜头。 记者采访中了解到,贡米村2024年种植油菜1100余亩,羊肚菌400余亩;油菜预计亩产400斤左右,预计总收入132万元;羊肚菌亩产400多斤,鲜菇60元至80元一斤,预计总收入1000多万元。 徐浩说:“我们采取‘党支部+党员+企业+合作社+农户’的模式,把全村的种植能手、村民集中起来,让村民有活可做、有钱可赚,生活越来越好。”(完) 责任编辑:董勇_GD002 |

下一篇:A股再现“天价离婚”

头条阅读

最热资讯

精彩推荐

海报分享

海报分享