焦点访谈:变革的力量 激活动能促发展

|

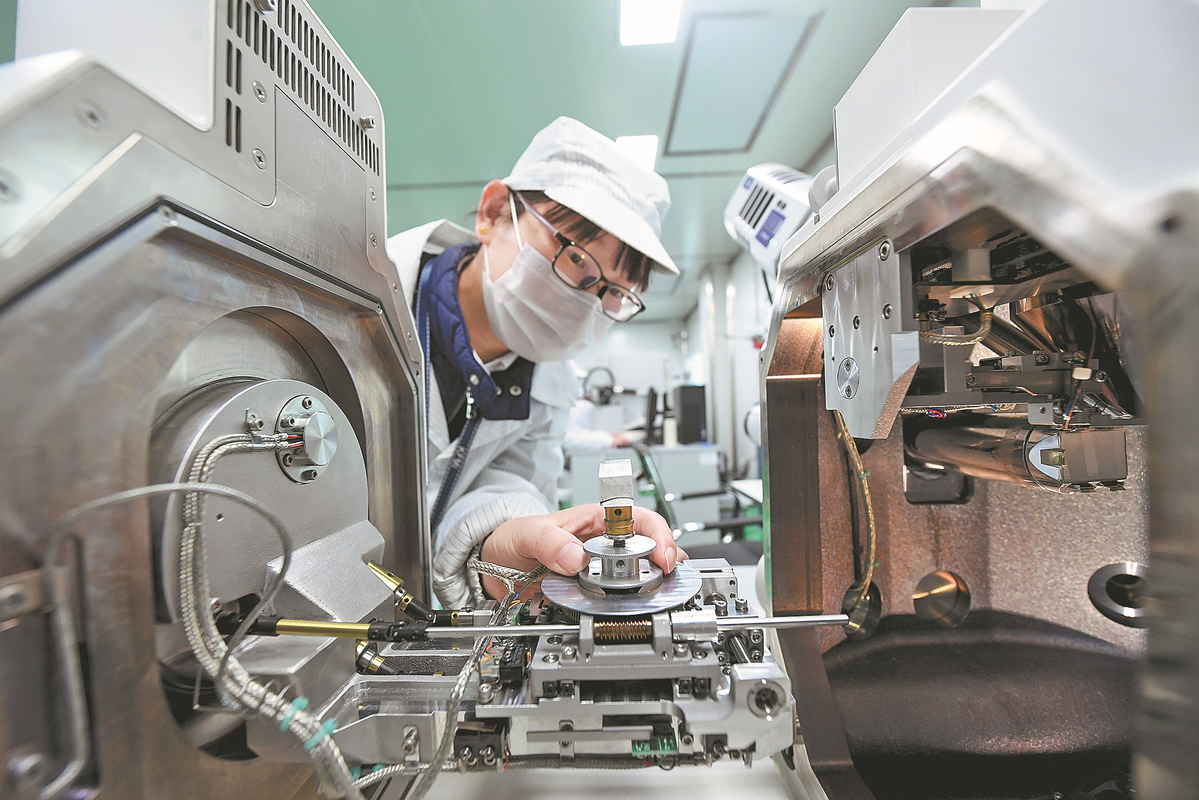

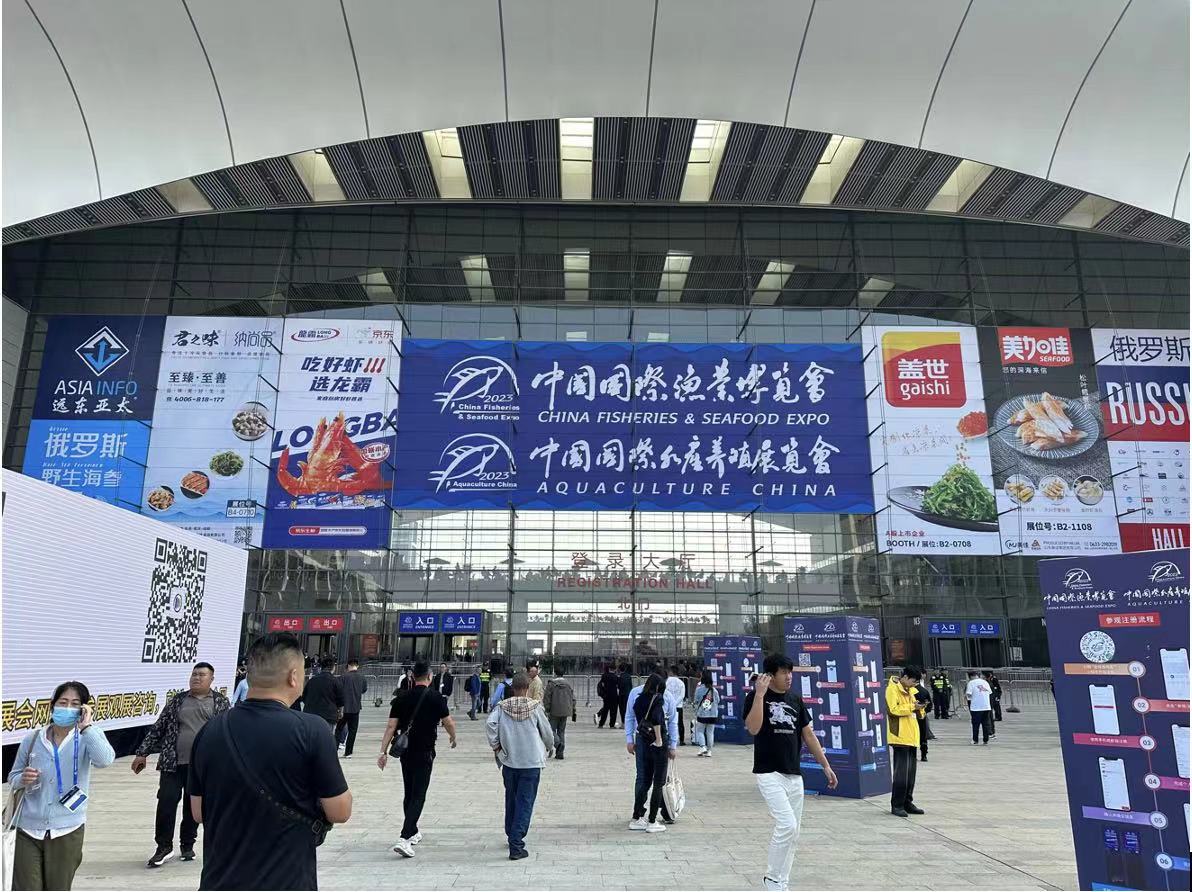

央视网消息(焦点访谈):我们今天继续关注“变革的力量”系列节目。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央团结最广大人民,聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务,从突出问题和关键环节入手,全面深化改革,将推进供给侧结构性改革作为经济发展的主线,推动中国经济迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。 这是今年7月,我国第2000万辆新能源汽车在广州下线时的仪式现场。 中国汽车工业协会常务副会长付炳锋:“我国新能源汽车达成第一个1000万辆,历时15年时间,而第二个1000万辆,我们仅用了1年零5个月的时间。” 最新统计显示,今年前11个月,我国新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆,同比分别增长34.5%和36.7%,市场占有率达到30.8%。我国新能源汽车产量已经连续8年位居全球第一。新能源汽车从一个不被看好的产业,正加速向中国最具竞争力的新兴产业转变。这背后折射的是,在全面深化改革推动下,中国经济结构持续优化,产业加快转型升级。 中国国际经济交流中心副理事长王一鸣:“新能源车是一个缩影,在其他行业、其他领域同样在出现这种局面,只是我们有的还没有充分展现出来。这场改革潜移默化的力量,随着时间的推移会真正显现出来。” 新能源汽车今日“领跑”并不是一朝一夕之功,而是源自连续多年的战略布局和不断推出改革举措的结果。从2012年国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》,到2021年发布的《新能源汽车产业发展规划》,我国先后出台七十多项产业、科技、财税等方面的改革政策,成为了新能源汽车产业在发展不同阶段强有力的助推剂。 王一鸣:“改革基本方向是有为政府和有效市场的有机结合,这是中国特色经济改革基本的方向。市场力量的成长,加上政府政策的支持和引导,这种有机结合推动了中国新能源汽车成为强大的力量。” 中国为什么要发展新能源汽车?这背后的一条主线正是供给侧结构性改革。10年前,中国经济进入由高速增长向中高速增长转变的“新常态”,劳动力成本不断上升、人口老龄化加剧、资源环境约束增大,经济的主要矛盾是产能结构性过剩,而高品质、高性价比、高附加值产品供给不足。中国开启供给侧结构性改革,挤出过剩产能,减少无效供给,扩大有效供给,打造高质量、高效益、多样化的供给体系,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。在传统汽车行业,中国以前一直处在产业链低端,而在新赛道上,价廉质优的新能源汽车实现了弯道超车,不仅国内热销,而且成为外贸出口的“新三样”之一。今年前11个月新能源汽车出口109.1万辆,同比增长83.5%。 王一鸣:“供给侧结构性改革的出发点就是要在供给端注入市场的力量,提高供给侧资源配置的效率,使得更多的要素和资源流向有发展潜力的领域,推动产业化,形成有竞争力的产品。” 紧紧围绕新发展理念,供给侧结构性改革的目标不仅要推动中国经济结构优化、产业升级,而且还要推动中国经济动力变革。新能源汽车今日“领跑”世界,背后是科技的持续投入。2022年,全球对新能源汽车关键技术的投入超过1000亿美元,而中国占到其中的三分之一左右。 向科技创新要动力是中国实现产业升级的秘密。位于湖北武汉东湖高新区(中国光谷)的华工科技智能制造未来产业园,在国内首条三维五轴激光切割装备智造生产线上,技术人员正在为即将发往新能源汽车行业头部企业的设备进行调试。 华工科技产业股份有限公司党委书记、董事长马新强:“去年,我们的三维五轴激光切割机实现了关键核心部件的全部国产化,实现了200台的交付,超过了国际品牌。” 华工科技是湖北省科技型领军企业,这10年来他们奋力自主创新,不仅开发出国内首套三维五轴激光切割机,还研发出首条新能源汽车全铝车身激光焊装生产线、首套半导体晶圆激光切割机、最新激光清洗技术……创造了60多项国内第一。 马新强:“华工科技每一步发展都是创新驱动的结果,近十年来,我们累计科研投入超过40亿元。” 创新是引领发展的第一动力。新时代中国经济高质量发展的改革目标之一,就是要从要素驱动型发展模式向创新驱动型发展模式转换。中国式现代化关键在科技现代化。新时代10年,中国深入实施创新驱动发展战略,推动高水平科技自立自强,以科技创新推动产业创新。在高端供给方面涌现出大飞机、大火箭、中国空间站、盾构机、中国高铁、北斗导航等一大批大国重器。2022年,中国高新技术产品出口总额上升至近1万亿美元。中国高新技术企业数量从2012年的4.9万家增长到2022年的40万家。 清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜:“创新要成为发展第一动力,归根结底要落在产业科技实力上面,也要落在企业本身的科技创新上面。这些年,通过发挥企业的创新主体作用,使得在很多领域,特别中国制造整体质量迈上一个大台阶。” 支撑中国经济新动能不断生长的是科技体制改革的不断深化。2015年,中央印发《深化科技体制改革实施方案》,部署了143项任务。近年来,围绕资金项目、人才激励、成果转化等不断推出系列改革举措,强化国家战略科技力量,组建国家实验室体系,构建关键核心技术攻关新型举国体制,强化企业科技创新主体地位,对企业投入基础研究、购置设备给予政策支持,加大减税降费力度,不断提高企业研发费用加计扣除比例,激励企业创新,各类支持创新的税收优惠政策年度规模已超过万亿元,推动我国全球创新指数排名从2012年的第34位跃升至2022年的第11位。 马新强:“近十年来,我们享受到研发加计扣除、软件产品增值税退税、先进制造业加计提减等改革政策红利累计近10亿元,这些有温度的政策更加激励我们加大创新投入,攻克更多关键核心技术。” 改革意味着破旧立新。今年10月25日,一个新组建的国家部门挂牌亮相引人注目。国家数据局的组建不仅是新一轮机构改革的亮点,也是中国数字化改革蓬勃发展推动的结果。统计显示,从2012年到2022年,我国数字经济规模从11万亿元增长到50.2万亿元,多年稳居世界第二,数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至41.5%。数字经济为深化供给侧结构性改革赋予了新动能,成为建设现代化经济体系的重要引擎。 董煜:“数字技术对于经济发展,具有放大、叠加、倍增的作用,通过加快数字化发展,实际上就是以数字技术更好赋能经济发展,从而更好优化资源配置效率,提升全要素生产率。” 发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革的战略选择。以习近平同志为核心的党中央高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略。我国构建了从顶层设计、战略部署到具体措施的改革政策支持体系,形成了推动数字经济发展的强大合力。我国还超前布局数字信息基础设施建设,建成全球规模最大的光纤宽带和5G网络,算力总规模居全球第二,5G基站总数达321.5万个,“5G+工业互联网”建设项目超过8000个,工业互联网融入45个国民经济大类。我国已建设近万家数字化车间和智能工厂,培育了一大批数字化智能制造先进制造业集群。 王一鸣:“中国前所未有地进入到新一轮科技革命前沿地带,就是抓住了这一场数字技术革命,数字经济带来了产业生态的革命性变化、经济结构变革、效率变革、动力变革。” 发展出题目,改革做文章。今年11月30日,一场深入推进长三角一体化发展的重磅座谈会在上海召开。推动长三角一体化发展,是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略,是完善我国改革开放空间布局的重大举措。长三角以4%的国土面积,创造出全国近四分之一的经济总量。长三角要真正成为区域发展共同体,离不开深化改革。中央要求长三角发挥改革试验田的重要作用,成为改革开放新高地,率先形成更高层次改革开放新格局。 王一鸣:“总书记提出,长三角要成为全国建设统一市场的先行区,就涉及到一系列制度性变革,如果长三角在这些领域能够有所突破,就能够为建立全国统一市场提供更多示范、更多借鉴、更多经验。” 在全面深化改革的宏伟进程中,制定一系列具有全局性意义的区域重大战略,是解决发展不平衡不充分问题、推动经济高质量发展的重要抓手。党的十八大以来,中国相继推出京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大国家战略。 王一鸣:“京津冀、长三角、粤港澳是中国经济的三个龙头地带,是中国参与国际竞争的前沿地带,汇聚了最大规模的高端要素、优势产业、人力资本。现代化进程中能不能如期实现既定目标,这三大城市群也将起着十分关键的作用。” 改革开放创新是推动中国经济高质量发展的根本动力。今年中央经济工作会议在总结对新时代做好经济工作规律性认识的深化时强调,必须坚持依靠改革开放增强发展内生动力。 王一鸣:“走向未来,我们要跨越更大的台阶,面临的困难、面临的挑战会更多,怎么样去战胜这些挑战?根本地要靠改革开放,推动中国的制度创新,不断增强中国的制度性竞争力。” 改革不停顿,开放不止步。今年的中央经济工作会议提出,要谋划进一步全面深化改革重大举措,为推动高质量发展、加快中国式现代化建设持续注入强大动力。改革开放还在向纵深推进。我们相信,新征程上,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我们有信心将改革开放进行到底,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,不断实现人民对美好生活的向往! 责任编辑:共工社 |

头条阅读

最热资讯

精彩推荐

海报分享

海报分享